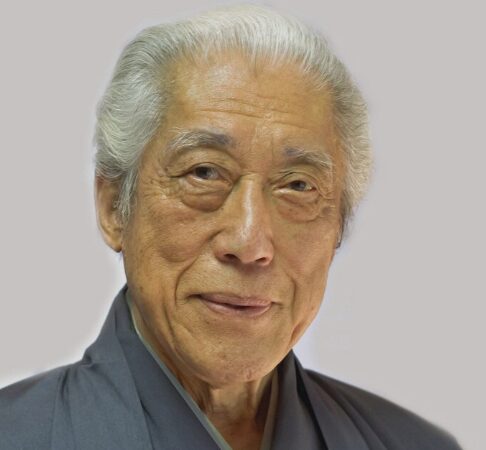

千玄室さんが死去!享年102歳、茶道界の巨星が旅立つ

茶道界の重鎮、千玄室さんが2025年8月14日に102歳でこの世を去りました。

この訃報は、まるで静かな茶室に突然強風が吹き込んだような衝撃でしたね。

静けさと敬意に満ちたお茶の世界で、これほどの存在感を持った人物は他にいないでしょう。

無駄を削ぎ落とした一挙一動の中に、意図と機能美が詰まってるんですよね。

そんなことを思い出しながら、千玄室さんの死去のニュースに触れ、ふと背筋が伸びるような感覚を覚えました。

人は歳を重ねるごとに丸くなるとは言いますが、千玄室さんの場合は「角を丸く削って、なお芯が鋭い」という印象。

まさに“巨星”という言葉がしっくりきます。

千玄室さんの訃報の詳細と公表された情報

訃報が報じられたのは、2025年8月14日。

千玄室さんはこの日、京都市内で亡くなられたと伝えられました。

享年はなんと102歳。

まさに“レジェンド級”の大往生です。

静かに旅立つその姿勢も、どこか千玄室さんらしい気がします。

ちなみに筆者が一番驚いたのは、X(旧Twitter)での反応。

お堅い話題かと思いきや、「家元に一度だけお点前をいただいたことがあります」とか「戦争の講演が胸に刺さった」など、じわっと心が温まる投稿が多かったんですよね。

たった一盌(いちわん)のお茶で、人の心に爪痕を残すって、どれほどすごいことか…。

次は、千玄室さんの死因にまつわる情報と、その背景にある壮絶な戦争体験について見ていきましょう。

特攻隊から復員へ…戦争が変えた人生観

千玄室さんは若き頃、太平洋戦争のさなかに学徒出陣で海軍少尉として出征。

なんと、徳島海軍基地で特攻隊員として訓練を受けていたというのです。

特攻ですよ。

片道切符の出撃命令が、明日出るかもしれない日々。

現代の平和なシステム開発とは次元が違いすぎますよね。

ただ、終戦のタイミングで実際の出撃はなく、奇跡的に生還。

この極限状態の体験が、後の「お茶を通じて世界平和を広めたい」という信念に直結しているのだとか。

筆者も一度、システム障害で“死にそうになった気持ち”になったことがありますが……いや、比べるのも失礼ですね。

この体験が、千玄室さんを単なる茶道家ではなく、平和の語り部としての道へと導いたのです。

次に、その死因に関する公表情報を整理していきます。

千玄室さんの死因は?報道されている情報まとめ

さて、読者が最も気になるであろう「死因」についてですが、現時点で公式には公表されていません。

102歳という年齢から見ても、老衰または自然死の可能性が高いと見られています。

報道各社も、死去の事実は伝えていても「病名」や「入院歴」などには一切触れていないんですね。

筆者的には、これは千玄室さんらしい“美学”のように感じました。

余計な詮索を避け、静かに見送ってほしいという思いがあったのかもしれません。

いずれにせよ、大切なのは“どう生きたか”。

そして次は、その「どう生きたか」を象徴するような、千玄室さんの輝かしい経歴と功績を追っていきます。

千玄室さんの経歴がすごい!茶道界と国際社会での功績とは

千玄室さんの経歴は、まさに「伝説級」。

茶道裏千家の十五代家元としてだけでなく、国際的な平和活動家としても知られています。

1946年に同志社大学を卒業し、ハワイ大学にも留学。

その後は、日本青年会議所の会頭やユネスコ親善大使、国際連合協会会長まで務めたというから驚きです。

個人的に驚いたのは、システムエンジニアの視点から見ても「この人、人生のOSが違うな」と思ったこと。

というのも、IT業界ってどうしても「結果が数字で見えること」に偏りがちなんですよ。

でも千玄室さんは、“目に見えない価値”を世界中に届け続けたわけですから。

また、裏千家としては38カ国・地域に113の海外拠点を構築し、茶道の国際的普及にも大きく貢献しました。

次は、そんな経歴の中でも特に注目された「受賞歴」や「ノーベル賞」の話題について深掘りします!

文化勲章をはじめとする受賞歴

千玄室さんは、茶道界で初めて「文化勲章」を受章した人物です。

これって、業界の外にいる人間からするとピンと来ないかもしれませんが、いわば「文化のMVP賞」みたいなもの。

ほかにも藍綬褒章、紫綬褒章、ドイツの功労十字章、フランスのレジオンドヌール勲章など、名だたる賞を総ナメにしています。

ある意味、“賞を集める茶人”とも言えるわけですが、本人はそれを誇ることなく「茶を点てるだけです」と一言。

その姿勢にしびれますね。

では、「ノーベル平和賞」の噂は本当だったのでしょうか?

ノーベル平和賞推薦との噂は本当?

SNSや一部報道で「千玄室さんはノーベル平和賞に推薦されたことがある」といった声が上がっています。

実際のところ、公式には受賞も推薦も発表されていませんが、茶道を通じた平和活動が国際的に評価されていたのは間違いない事実。

筆者としては、これは“受賞よりも中身が伴っているタイプ”だと思ってます。

見た目の派手さよりも、「平和とは何か」「文化をどう伝えるか」に真摯に向き合ってきた人。

もしノーベル賞を受けていたとしても、本人はあくまで「茶道家」としての道を貫いたのではないでしょうか。

さて、ここからは千玄室さんの根幹とも言える思想「一盌からピースフルネスを」に迫ります。

世界70カ国以上で広めた茶道の精神

千玄室さんが掲げた「一盌からピースフルネスを」という言葉。

これは一杯のお茶が世界を変える――そんな願いが込められた思想です。

実際に、国連やユネスコ、戦争の地・真珠湾などで献茶を行い、世界中の要人たちと心を通わせてきました。

その活動は300回以上、訪問国は70カ国以上というから、まさに“国際派茶人”。

筆者はオンライン会議で緑茶をすすることしかしてませんが、もし千玄室さんのように“お茶で心を届ける”ことができたら、SlackやZoomももっと和やかになるんじゃないかと真剣に思いました。

この茶道の精神が、次の見出し「献茶式で伝えた“平和”の心とは」に繋がっていきます。

献茶式で伝えた“平和”の心とは

千玄室さんの人生の集大成とも言えるのが「献茶式」。

ベルリンの壁跡、敦煌の莫高窟、そして国連本部。

戦争や対立の歴史を持つ地で、静かに一碗を差し出す。

それだけで、相手の国の代表者の表情が変わる。

そんな瞬間を何度も経験してきたそうです。

この“茶室外交”のスタイルって、デジタルで完結しがちな現代にこそ見習うべきだと思いませんか?

筆者自身、言葉よりも“所作”や“心遣い”が人を動かすんだと改めて感じました。