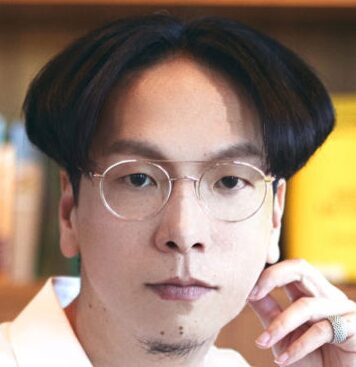

美術雑誌『美術手帖』の編集長を務める橋爪勇介さん。

「イオンしかない街」発言でSNSをざわつかせた一方、その背景にある想いや経歴を知る人は少ないかもしれません。

この記事では、橋爪さんの学歴や記者時代からのキャリア、編集長としての仕事ぶり、そして話題となったSNSでの発言までを解説します。

橋爪勇介ってどんな人?美術手帖編集長の基本プロフィール

wiki風にまとめた人物像

橋爪勇介さんは、美術業界で知られる雑誌『美術手帖』の編集長です。

1983年生まれ、出身は三重県鈴鹿市。地方都市出身ということもあり、都会一辺倒でない感性が、編集方針にも影響しているようです。

立命館大学の国際関係学部を卒業後、美術記者を経て『美術手帖』の編集部へ。

現在はWeb版と紙版、両方を見ている編集長として活躍中です。

この肩書きだけ聞くと、お堅い美術評論家かと思いきや、実際の橋爪さんはかなり柔軟でユニークな感性の持ち主。

ファッション好きでAURALEEやLOEWEなどを好み、「装いも編集の一部」と語る場面もありました。

このあたり、筆者からすると、ちょっと嫉妬するセンスです。

職場の服装がポロシャツとジーパンの世界なので、「裏方だけど印象に残る格好」は、見習いたいけど実践できないやつですね。

美術に詳しい家庭で育ったわけではなく、美術との出会いは「社会に出てから」。

そんなバックグラウンドが、逆に読者に寄り添う目線を生んでいるのかもしれません。

編集長としての実績もさることながら、橋爪勇介さんの魅力は「人間味」にあるといえるでしょう。

立命館大学卒の秀才!橋爪勇介の学歴と経歴を徹底解剖

大学時代と国際関係学部で学んだこと

橋爪勇介さんは、立命館大学の国際関係学部を卒業しています。

アートとは一見関係なさそうな学部に思えますが、世界の文化や政治、社会を広く学べる環境だったようです。

編集者としての視野の広さや、国際的なアートへの感度は、学生時代の学びが土台になっているのかもしれません。

「美術=高尚」と思われがちですが、橋爪さんの言葉や企画には、どこか庶民的というか、地に足のついた感覚があります。

理系一筋だった筆者には、こうした「言葉で社会を読み解く人」の考え方がすごく新鮮です。

プログラミングにはない、余白の美学みたいなものを感じさせてくれます。

大学で美術史を専攻したわけでもなく、むしろ「後天的にアートの魅力を知った」タイプ。

だからこそ、初心者でも理解できる表現や企画が多く、幅広い読者に支持されているのかもしれません。

記者から編集長へ!異色のキャリア

大学卒業後は、老舗の美術新聞『新美術新聞』で記者として経験を積みます。

そこで現場感覚を叩き込まれた後、2016年に美術出版社へと転職。

2017年にはWeb版『美術手帖』の立ち上げに関わり、2019年には編集長に就任というスピード出世。

「紙→Web」という変化の中で、橋爪勇介さんは単なる編集者ではなく、“媒体そのものの進化”を担う存在になっていきました。

これは筆者の働くシステムエンジニア界隈で言えば、社内システムをクラウドへ移行しながら、設計から実装、運用まで全部見るようなもんです。

つまり、相当しんどいけど、やりがいがあるポジション。

しかもアートという答えのない世界で、それをやり続ける胆力。

技術畑とは異なる道ながら、共感しかないですね。

美術手帖の編集長って何してるの?仕事内容と役割を解説

紙とWeb、両方の編集方針とは?

『美術手帖』は1948年創刊の老舗アート雑誌です。

紙媒体の歴史も深いですが、橋爪勇介さんが力を入れているのが「Web版」の編集。

編集長としての橋爪さんの仕事は、記事の方向性を決めたり、特集を組んだり、編集部全体のマネジメントまで多岐に渡ります。

もちろん、自分でも取材に出たり、企画を立ち上げたりもするので、現場感もバリバリです。

Webと紙では読者層も違えば、記事の書き方も全然違います。

それを両方見ている橋爪さんは、ある意味、二刀流のプレイヤー。

SEの仕事でいえば、レガシーシステムの保守もしながら、クラウドネイティブの設計まで同時進行でやってる感じです。

その切り替え、メチャ大変なんですよ。

それを涼しい顔でやってのけるのが橋爪勇介さん。

“地味だけど超重要”な仕事を淡々とやる姿勢には、同業者として頭が下がります。

現代アート業界での影響力と評価

『美術手帖』の編集長といえば、アート界ではそれなりの影響力を持つ存在。

特にWeb版は若手アーティストの登竜門的な場にもなっていて、掲載されれば注目度がぐんと上がります。

橋爪勇介さんはそのハブとして、作家・ギャラリー・読者を繋ぐ役割を果たしているんです。

裏方ではありますが、実は業界の空気を大きく左右するポジションでもあります。

しかも、彼自身の文章は読みやすくて芯がある。

美術に興味がない人にも届く表現力と、プロの視点を両立させている点が、橋爪さんのすごいところです。

橋爪勇介のSNS発言が話題に?X(旧Twitter)での評判とは

「イオンしかない発言」とは何が問題だったのか

橋爪勇介さんのX(旧Twitter)で注目を集めた投稿のひとつが、「イオンしかない街」発言です。

詳細な文面は削除されているようですが、要旨としては地方都市の文化的な空白を指摘した内容でした。

文脈によっては「的を射た意見」とも取れますが、同時に「地方ディス」だと受け取られた方も多かったようです。

その結果、SNS上では一部炎上状態に。

筆者としては、「文化資源の少なさが都市機能にどう影響するか?」という問題提起と受け止めました。

ただ、SNSは文字数制限があるので、意図が伝わりづらい場面もありますよね。

SEの世界でも、ちょっとした表現のミスで仕様を全否定されたり、炎上チケットになったりします。

そういう意味では、SNSも職場も地雷は似たような場所に埋まってるのかもしれません。

「地方蔑視」との批判とその真意

この件で橋爪勇介さんに向けられたのは、「都会目線で地方を見下しているのでは?」という批判です。

ただし、橋爪さんの発言を過去の文脈や編集スタイルから見ていくと、単純な蔑視とは思えないんですよね。

むしろ、「アートが届かない地域にこそ光を当てたい」という願いが根底にあるのでは?と感じます。

現に、地方の美術館やローカルイベントにも注目した記事は数多く存在します。

発言の一部だけが拡散され、真意が伝わらない。

これはSNSの宿命ですが、誰にでも起こり得ることです。

開発現場でも、「意図は良かったのにレビューでフルボッコ」ってあるあるですからね。

冷静に全体を見て判断するって、ネット時代にはますます大事になってきてます。

次は、この騒動に対して世間がどう受け止めたのかをまとめてみましょう。

炎上の真相と世間の声を総まとめ!擁護と批判のリアル

どんな発言が“炎上”とされたのか

橋爪勇介さんの名前がSNS上で話題になったのは、主に「イオンしかない街」発言を含むツイートです。

一部では「炎上」と言われていますが、正確には“軽く燃えた”レベルといった印象。

発言はすでに削除済みで、意図やニュアンスが正確に読み取れない状態になっているものの、ネットでは「地方の生活をバカにしてるのか?」と受け取られたようです。

ただ、これに対して「それなりに的を射てる」といった擁護の声も多くあり、意見が二極化していたのが印象的でした。

どちらかというと、“炎上というよりも議論が盛り上がった”というほうが近いかもしれません。

筆者としては、「SNSでの一文が切り取られやすいリスク」について、日頃から感じていたことが現実になったなと。

技術界隈でも、冗談で書いたSlackのひと言が社内議論を巻き起こす、なんてことはザラです。

だからこそ、橋爪さんがこの程度で済んでるのは、むしろうまく軟着陸した方かもしれません。

ネット民の反応と専門家の見解

ネット上では、「地方を語るなら、もっと丁寧な言葉を使うべきだった」という冷静な指摘もありました。

一方で、「正直な感想を言っただけで燃えるのはおかしい」という反応も多数。

アートの世界は感性がすべてとはいえ、公共性の高いポジションにいる人の発言には、一定の慎重さが求められるのも事実です。

しかし、美術というジャンルはそもそも“問題提起”や“違和感”を表現する世界。

その中で、橋爪勇介さんがちょっと火傷しそうな発言をしたとしても、それもまた表現の一種と捉えられるのではないでしょうか。

技術の世界でも、時にはタブーに踏み込んででも変化を起こさなきゃいけない場面があります。

そう考えると、橋爪さんの発言はアートの文脈の中で十分意味を持っていたのかもしれません。