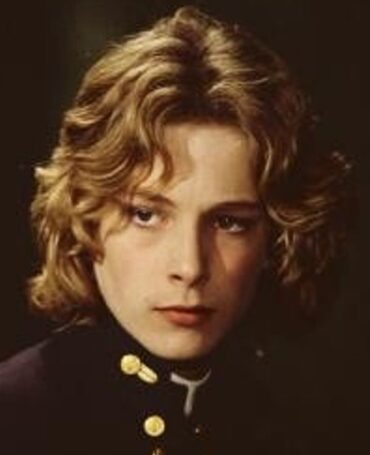

ビョルン・アンドレセンの死因は?

ビョルン・アンドレセンの死因については、2025年10月25日にスウェーデン・ストックホルムで亡くなったという報道がありました。

享年70歳。映画「ベニスに死す」で一躍有名になったあの美少年が、静かに人生の幕を閉じたのです。

ここでは、アンドレセンが亡くなった日や報じられた死因の詳細を解説しつつ、40代のシステムエンジニアとして日々の健康リスクと重ねながら、彼の死に思いを馳せてみたいと思います。

亡くなった日と発表された死因の内容

ビョルン・アンドレセンが亡くなったのは、2025年10月25日。

スウェーデンの有力紙「ダーゲンス・ニュヘテル」によって訃報が伝えられ、映画「世界で一番美しい少年」の監督、クリスティアン・ペトリ氏による発表で広まりました。

現時点では具体的な死因は公表されておらず、「静かに息を引き取った」という表現にとどまっています。

70歳という年齢を考えると、持病による自然死や老衰が濃厚とみられますが、詳細が公式に出ていない以上、推測の域を出ません。

私がシステムエンジニアとして日々、椅子に座りっぱなしでモニターとにらめっこしているのもあって、最近は「座りすぎは寿命を縮める」なんて話も気になります。

アンドレセンのように華やかな過去を持つ人でも、最期は静かにこの世を去る。

そんなニュースを見ると、こちらも人生の終わり方についてちょっと考え込んでしまいます。

なお、彼の訃報に触れたSNSでは、「美しさの象徴がまたひとり旅立った」という声や、「彼の死を受け止めきれない」といった投稿が相次ぎました。

僕のような技術職の人間ですら、青春時代に観た「ベニスに死す」のあの衝撃を思い出すと、ぐっとくるものがあります。

この訃報を受けて、アンドレセンの人生そのものに興味を持つ人が一気に増えたのも納得です。

晩年の健康状態と公表されていた病歴

ビョルン・アンドレセンが晩年、どのような健康状態だったのかについては、詳しい医療情報は公にはされていません。

ただ、70歳という年齢にしては表舞台への露出が少なくなっていたこと、またドキュメンタリー作品の中でも「体調の不安」や「精神的な不調」に触れていたことから、心身ともに負担を抱えていた可能性は高いです。

特にアンドレセンが2021年のドキュメンタリー『世界で一番美しい少年』で語った内容は、ただの俳優の回顧録ではありませんでした。

幼いころから大人たちに利用され、拒否できないまま過酷なスケジュールや過度なメディア露出を経験したといいます。

精神的なダメージの積み重ねは、長い人生を考える上でじわじわ効いてくるものですよね。

システムエンジニアの世界でも、過重労働や無理な納期が重なれば、どれだけタフな人間でも簡単にメンタルは崩れます。

「なんか最近、気力が湧かないなぁ」と思ったときには、もう遅い。そんな怖さがあります。

アンドレセンも、そうした心の疲れを抱えたまま、晩年は静かな時間を求めていたのかもしれません。

ビョルン・アンドレセンの妻との離婚理由は?

結婚とは、人生のなかでも最も大きな選択の一つ。

ビョルン・アンドレセンにとっても、それは一時のときめきでは済まされないほど重く、そして痛みを伴う決断だったようです。

ここでは、スザンナ・ローマンさんとの出会いから結婚、そして別れに至るまでの背景をたどっていきます。

妻スザンナ・ローマンとの出会いと結婚生活

アンドレセンが結婚したのは1983年。

お相手は詩人のスザンナ・ローマンさんでした。

芸術という共通の土壌を持っていた2人は、出会ってすぐに意気投合したようで、周囲からも「理想的なカップル」と見られていたといいます。

当時のアンドレセンは、映画や音楽活動に一段落をつけ、舞台や小規模な芸術活動へと舵を切っていました。

スザンナさんはそんな彼の新たな挑戦を理解し、支える存在だったのかもしれません。

ところが、幸せな時間は長くは続きませんでした。

結婚後すぐに第一子である長女ロビンさんが誕生し、家庭は一見すると順調そのものでしたが、実は大きな悲劇が静かに近づいていたのです。

離婚の前兆は、このあとに訪れる出来事によって一気に表面化していきます。

それは、誰にとっても耐えがたい「家族の喪失」でした。

離婚の背景にあった出来事と息子の死

アンドレセン夫妻には、長女ロビンさんの後にもう一人、男の子が生まれました。

しかしその息子エルヴィンくんは、生後わずか9ヶ月で「乳幼児突然死症候群」によって亡くなってしまいます。

これはどれだけ健康に見える赤ちゃんでも、ある日突然命を落としてしまうという、非常に理不尽で説明しがたい病です。

アンドレセンはこの出来事に深く打ちのめされました。

彼自身が後年、「息子の死はすべての原動力を奪った」と語っており、この喪失が家庭にも暗い影を落としたのは想像に難くありません。

スザンナさんとの間にあった絆は、悲しみの波に押し流されるように壊れていったのかもしれません。

最終的にふたりは1987年に離婚。

ただし、その後も全くの絶縁というわけではなく、何度か復縁の話も出たことがあるという説もあるようです。

40代の自分としては、「家族の喪失」ほど人間関係を揺さぶるものはないな…と強く感じます。

仕事でのトラブルなら時間が癒してくれるかもしれませんが、家族の死だけは、心の中で一生解決できないバグのように残ります。

次は、そんなふたりの間に生まれた子供たちについて、さらに掘り下げていきましょう。

ビョルン・アンドレセンの子供たちとは?

ビョルン・アンドレセンにとって、子供たちは「芸能界で得た名声」よりもずっと大きな存在だったのかもしれません。

ここでは、長女ロビンさんと夭折した長男エルヴィンくん、それぞれにまつわるエピソードや現在の状況を見ていきます。

長女ロビンとその現在の様子

ロビンさんは1984年に誕生。

スザンナ・ローマンさんとの間に生まれた長女で、家庭がもっとも安定していた時期に誕生した希望の存在でした。

アンドレセンは彼女の誕生を非常に喜び、インタビューでも「家族を持つということが、ようやく実感できた」と語っていたことがあります。

では、ロビンさんは現在どのような人生を歩んでいるのでしょうか?

詳細な職業や活動は公表されていないものの、2020年代にはアンドレセンとともにストックホルムで暮らしていたことが報じられています。

彼女には2人の娘、つまりアンドレセンにとっての孫がいます。

名前はロちゃん(2008年生まれ)とナイキちゃん(2014年生まれ)。

どちらも北欧らしい素敵な名前ですよね。

アンドレセンは晩年、音楽教師として活動しながら孫たちと過ごす時間をとても大切にしていたようです。

芸能界の栄光や苦悩を経た彼にとって、家族との時間は“ようやく手に入れた本当の幸せ”だったのかもしれません。

40代のシステムエンジニアとしても共感するところがあって、キャリアが落ち着き始めた今だからこそ、家庭のありがたみを痛感する毎日です。

ロビンさんはきっと、そんな父親の姿を近くで見ながら、自分の人生をゆっくり築いていることでしょう。

さて、次は彼にとって最もつらい記憶である、息子エルヴィンくんについて触れていきます。

夭折した息子エルヴィンと残された家族の悲しみ

エルヴィンくんは1986年に誕生しましたが、生後わずか9ヶ月で「乳幼児突然死症候群」によって命を落としました。

この悲劇は、ビョルン・アンドレセンの人生においてもっとも深い影を落とした出来事だったと言っても過言ではありません。

彼はその後、長い間うつ状態に悩まされ、芸能活動からも一時的に離れました。

さらに、自分自身を責め続けたとも語っており、「もしもっと違う選択をしていたら…」という想いを抱き続けていたようです。

人間として生きていると、理不尽な出来事に対して“納得”できる答えが見つからないまま、それでも前に進むしかない状況に何度も出くわします。

アンドレセンも、そんな矛盾のなかで生きていたのだと思います。

それでも彼は立ち上がり、再び芸術の世界に戻ってきました。

その背景には、家族の支えと、音楽や映画といった「創造の力」があったのかもしれません。

来日エピソードが日本に残した衝撃とは?

1970年代初頭、ビョルン・アンドレセンが日本に降り立った瞬間、日本中がざわつきました。

「北欧からやってきた美少年」というキャッチコピーは伊達じゃなく、まるでビートルズが来日したかのような騒ぎだったんです。

今回は、そんなアンドレセンの“日本アイドル化”ともいえる来日エピソードについて掘り下げていきます。

初来日で巻き起こった熱狂と「エクセル」のCM撮影

ビョルン・アンドレセンが初来日したのは、1971年。

映画『ベニスに死す』の公開をきっかけに、明治製菓「エクセル」のCM撮影やレコーディングのために来日しました。

当時の日本は、彼の出現に完全にやられてしまいました。

空港にはファンが押し寄せ、ホテルの外には出待ちの女子たちがぎっしり。

しまいには追っかけに髪の毛を切られた、なんていう都市伝説みたいな話まであるんです。

今で言えば、K-POPアイドルが初来日したときのような熱狂ぶりだったんでしょうね。

実際にCMも放送され、「エクセルはアンドレセンの味」なんてキャッチがついたとか、つかないとか。

個人的には、システムエンジニアとして一日中モニターに向かってる日々を送っていると、こういう“突如現れる美の爆弾”って心の健康に効くんですよ。

まるでOSにパッチがあたるような衝撃。

思春期の日本人にとって、アンドレセンの美しさはそれぐらい刺激的だったんでしょう。

追っかけやメディア報道が本人に与えた影響

ただし、この来日フィーバーはアンドレセン本人にとっては、あまり良い思い出ではなかったようです。

当時15~16歳という多感な時期に、日本で「商品」として扱われるようなスケジュールをこなしていたと言われています。

ドキュメンタリーでは、「薬を飲まされながら働いていた」といった証言もあり、まさに芸能界の闇がそこにあったわけです。

思えば、好きなプログラミング言語をやらされるのと、無理やりレガシーコード書かされるのでは、心の消耗度がまるで違います。

アンドレセンにとっても、自分の意思とは関係なく動かされる毎日は、精神をすり減らすものでしかなかったのでしょう。

華やかな笑顔の裏には、かなりのプレッシャーと疲弊があった。

そんなリアルな裏側に気づかされたのは、まさに後年公開されたドキュメンタリーの力でした。

ドキュメンタリー「世界で一番美しい少年」の真実

2021年、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのが、ドキュメンタリー『世界で一番美しい少年』。

この作品は、ビョルン・アンドレセンの“美しさ”の裏にあった、決して語られることのなかった人生の闇に光を当てたものでした。

ここでは、ドキュメンタリーが明かした事実や、アンドレセンがどんな思いを抱えて生きてきたのかを見ていきます。

映画が描いたビョルン・アンドレセンの苦悩

ドキュメンタリーの中でアンドレセンは、幼少期から母を亡くし、祖母の強い影響下で芸能活動を始めたことを語っています。

この祖母という方がなかなかクセ者で、自分の夢を孫に託すような人物だったそうです。

本人が望んだわけでもないのに、「あなたは美しいから芸能界へ行くのよ」と半ば強引に芸能界へ送り込まれた…というのが実情のようです。

そして問題はその後。

ルキノ・ヴィスコンティ監督による映画『ベニスに死す』の撮影現場や、その後のプロモーションで、アンドレセンは“美少年”としてだけでなく、“性的な対象”としても扱われていたことが、映像とともに暴露されています。

このあたりはもう、芸能というより人権の問題です。

実際、アンドレセンは「撮影が終わってから、監督にゲイバーへ連れて行かれた」と証言しており、今なら確実に炎上案件。

昭和のブラック企業もびっくりの扱われ方です。

40代のシステムエンジニア的には、昔の日本企業の無茶ぶりに近いものを感じました。

「これが業界の文化だから」なんて言い訳が通じていた時代、そこに巻き込まれて潰れていった若者のひとりだったのかもしれません。

性的搾取や芸能界の闇と向き合った証言

最も衝撃的だったのは、アンドレセンが長年トラウマを抱え続けていたことを告白した場面です。

撮影の数年後、自分の写真が勝手に書籍の表紙に使われたことをきっかけに、再びフラッシュバックが始まったと語っています。

性的搾取、メディアによる過剰な商品化、大人たちの都合で振り回される子ども。

彼の人生には、まるで“エラーが多すぎるプログラム”のように、いろんなバグが埋め込まれていたのだと思います。

そして、それを修正するデバッガーも、ログを見てくれる人もいなかった。

唯一の救いだったのは、彼自身が自分の人生を冷静に見つめる視点を持っていたこと。

このドキュメンタリーで、アンドレセンは初めて「自分の真実」を発信できたのかもしれません。

では、そんな彼が晩年、家族とどのように過ごしていたのか。

最後に、静かに過ごした日常と残されたレガシーを紹介します。

晩年の家族との暮らしと今残るもの

人生の後半において、ビョルン・アンドレセンは名声を追うのではなく、「自分自身のための時間」を選びました。

音楽教師として活動しながら、家族と共に静かな暮らしを送るその姿は、まるでバグ修正を終えて安定運用に入ったプログラムのようにも感じられます。

ここでは、彼が晩年をどのように過ごしていたのか、そして私たちに何を残してくれたのかに注目します。

スウェーデンでの穏やかな生活と家族関係

アンドレセンは晩年、スウェーデンのストックホルムで、娘のロビンさんとその家族と共に生活していました。

音楽教師として生徒に教えるかたわら、孫のロちゃんとナイキちゃんと過ごす日常。

映画やモデルといった華やかな世界からは距離を置き、まるで“ノイズのないログファイル”のように、静かで穏やかな時間を選んだのです。

とくに印象的なのは、彼が「今がいちばん幸せ」とインタビューで語っていたこと。

数々の名誉や苦悩を経験した人間がそう言い切れるというのは、なかなかの境地です。

技術者としてプロジェクトに追われていると、つい“成果=価値”と錯覚しがちですが、アンドレセンの人生を見ていると、「誰と、どんな時間を過ごすか」こそが本当の価値だと気づかされます。

今なお語り継がれる「美」とその影響

ビョルン・アンドレセンが世界にもたらした最大のインパクトは、なんといってもその“美しさ”。

『ベニスに死す』のアッシェンバッハが「理想の美」を投影した少年、タジオ役を完璧に演じきったことで、彼は永遠に“美の象徴”となりました。

その一方で、彼の人生は“美しさが武器になる一方で呪いにもなる”ということを体現していました。

これはビジュアルに限らず、どの分野にも当てはまる話です。

技術でもスキルでも、それが評価されすぎると、人はそこから逃げられなくなる。

「この人はこの美しさ」「この人はこのスキル」と枠を作られてしまうと、それ以外の自分が見えにくくなるんですよね。

アンドレセンは、その枠を乗り越えて、自分の人生を“修正”してきた人だったのかもしれません。

静かに、でも確かに存在したその人生は、これからも多くの人の記憶に残っていくことでしょう。